1. Введение

Трудно, избежать вывода о том, что

только математическое описание

выражает все наши знания о различных

аспектах нашей реальности.

- Мнение, извлеченное из советских газет.

Похоже, большинство исследователей совершенно забыли о том, что один из выдающихся умов современности, А. Эйнштейн, до конца своей жизни вообще не принимал стандартную квантовую механику. Лучше процитировать его известные слова: «Огромный первоначальный успех Квантовой Теории не мог заставить меня поверить в то, что в ее основе лежит игра в кости. Я не верю, что эта принципиальная концепция является подходящим фундаментом для физики в целом… Физики считают меня старым дураком, но я убежден, что будущее развитие физики пойдет в ином направлении, чем до сих пор. Я отвергаю главную идею современной статистической Квантовой Теории… Я совершенно уверен, что существующий статистический характер современной Квантовой Теории следует приписать тому факту, что эта теория оперирует только неполными описаниями физических систем». А. Эйнштейн (обратный перевод). «Фактически, нам теперь приходится различать «вещество» и «поля», хотя мы можем надеяться, что будущие поколения преодолеют эту дуалистическую интерпретацию и заменят ее общей идеей, как тщетно пытается сделать теория поля наших дней.» А. Эйнштейн (обратный перевод). На первом этапе развития Квантовой механики в рамках классической физической Теории механизм корпускулярно-волнового дуализма вообще не был открыт, как это было сделано позднее в УКТ [2-6, 14-16, 27, 60, 76-77]. Стоит удивиться, что суперабстрактная квантовая идеология ad hoc, разработанная Нильсом Бором, в целом оказалась пригодной для описания Квантовой реальности. Исследователь ничему не противоречил, строго используя новые, часто парадоксальные квантовые правила, а любой парадокс можно было снять простым запретом на его анализ. Хотя многие исследователи пытались решить эти проблемы, им это не удалось. Общепринятая интерпретация Квантовой Теории стала вне всякой критики. Более того, определение методов, описывающих одну из сторон Квантовой реальности, было объявлено главной целью Квантовой науки, в то время как картинка в образах и движениях стала просто необязательной целью. Тем не менее, оставалась одна общая философская проблема: дуальные принципы фундаментальной физики. Были частицы как некие точки, являющиеся источником поля, которое не сводилось к самому полю; исследователи, однако, не приложили для разрешения этого вопроса все усилия. Введение такой микрочастицы привело к широкому спектру различных расходимостей - всем известно, что электрическая энергия точечного заряда равна бесконечности. Появилось множество идей, совершенно блестящих с математической точки зрения, пригодных для отмены этих возникающих бесконечностей. В качестве пояснения, можно привести слова П. А. Дирака: «…большинство физиков вполне удовлетворены существующей ситуацией. Они считают релятивистскую квантовую теорию поля и электродинамику вполне совершенными теориями, и беспокоиться об этой ситуации не нужно. Я должен сказать, что мне это совсем не нравится, потому, что согласно такой совершенной Теории, мы должны без всякой причины, пренебрегать бесконечностями, которые появляются в уравнениях. Это просто математический вздор. Обычно, в математике, величина может быть отвергнута только в том случае, если она слишком мала, а не потому, что она бесконечно велика и кто-то хотел бы от нее избавиться». Направления в физике, Нью-Йорк, 1978 (обратный перевод).

Существенный успех Квантовой механики (особенно в стационарных случаях) был основан на простой корреляции длины волны де Бройля и геометрических свойств потенциала. Формально, частица рассматривалась как точка; в противном случае было трудно добавить к волновой функции характер амплитуды вероятности. Но точечный характер заряда, а также принцип Дополнительности, не позволили продвинуться в строении элементарных частиц, и поэтому дальнейшее развитие Квантовой Теории поля в рамках принятой парадигмы привело к полному фиаско самой Квантовой Теории поля.

В физике есть еще одна концепция; она исходит от У. Клиффорда, А. Эйнштейна, Э. Шредингера и Луи де Бройля, в которой частица рассматривается как сгусток (волновой пакет) некоторого Единого Поля. Позиция сторонников этой концепции наиболее четко выражается следующими словами А. Эйнштейна: «Мы могли бы, поэтому, рассматривать материю как состоящую из областей пространства, в которых Поле чрезвычайно сильное. Брошенный камень, с этой точки зрения, является изменяющимся Полем, в котором состояния наибольшей напряженности Поля перемещаются в пространстве со скоростью камня. В этой новой физике нет места ни Полю, ни материи, ибо Поле есть единственная реальность... и законы движения автоматически следовали бы из законов Поля» (обратный перевод). По классификации М. Джеммера [1], определение частицы как волнового пакета, называется Унитарной теорией. Первые статьи по этому вопросу были опубликованы в [2-6, 8-16, 27]. В Унитарной Квантовой Теории частица описывается как волновой пакет, который в своем движении периодически расползается по Метагалактике и собирается снова. Для такого движущегося волнового пакета и релятивистская, и классическая квантовая механика следуют из унитарных квантовых уравнений [14-16, 27, 76, 77], но это пока не окончательно доказано и является задачей будущего. Тем не менее, скалярное уравнение УКТ (телеграфного типа) в целом позволяет получать не только уравнения Шредингера, но и уравнения Максвелла [14-16, 27, 76]. Областью исследований Унитарной Квантовой Теории (УКТ) является наиболее глубокий уровень материи: уровень элементарных частиц и квантовых эффектов. Известно, что все частицы обладают, помимо корпускулярных, еще и волновыми свойствами (частицы могут интерферировать друг с другом или сами с собой), а их поведение описывается волновыми функциями. В случае частицы, движущейся в свободном пространстве, волновая функция описывается как плоская волна де Бройля, длина волны которой обратна пропорциональна импульсу частицы. Если частица замедляется или ускоряется приложенными полями, то ее длина волны соответственно увеличивается или уменьшается.

Сама волна не имеет физической интерпретации, но квадрат ее амплитуды пропорционален вероятности обнаружить частицу в определенном месте. Вот почему эти волны также называют «волнами вероятности» или «волнами знания» и т. д. Есть и другая проблема: у частицы нет точного значения координаты и импульса одновременно, хотя обе величины можно измерить сколь угодно близко (соотношение неопределенности) и определение траектории Квантовой частицы не имеет смысла. В отличие от законов классической физики с ее детерминизмом, где можно предсказать результаты движения отдельных частиц, в Квантовой Теории можно предсказать только вероятность поведения отдельных частиц. Даже природа не знает, какой путь пройдет частица при дифракции на двух щелях. Но это не самое удручающее. В Квантовой физике есть корпускулярно-волновой дуализм, а также полевой дуализм и дуализм материи. Все частицы выступают источниками поля, но оказывается, что они, вроде бы, всего лишь точки, не имеющие никакого отношения к этим полям.

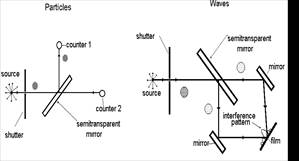

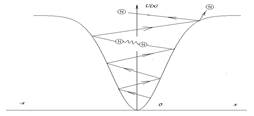

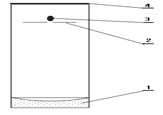

Рис.1. Эксперименты с отдельными фотонами на полупрозрачном зеркале

Рассмотрим предельно простой эксперимент с отдельными частицами в терминах современной Квантовой Теории. Он позволит нам понять, что происходит, и пригодится нам в будущем. Пусть отдельные фотоны падают на полупрозрачное зеркало, направленное под углом 45 градусов к их потоку. Полупрозрачность означает, что половина падающего света отражается, а другая проходит. На пути отраженных и прошедших лучей установлены счетчики фотонов (рис.1). В терминах волновой Теории все просто: падающая волна отразится и частично пройдет. А вот частицы, если они неделимы, должны отразиться или пройти. Если счетчик частиц отраженных лучей зарегистрирует событие, то, очевидно, следует предположить, что второй счетчик ничего не зарегистрирует. Легко видеть, что если совместить прошедшие и отраженные лучи и направить их на экран, то... все дело в том, как мы будем рассуждать. Из волновой Теории будет интерференционная картина, а из корпускулярной — нет.

На самом деле интерференционная картина наблюдается в экспериментах даже для отдельных фотонов, и наши предположения, мягко говоря, неверны. Чтобы не возникало сомнений, как это вообще возможно, то лучше запретить думать об этом. А принцип Дополнительности в современной физике делает это в любом случае. Он позволяет задавать только те вопросы, на которые можно дать ответ только экспериментально. Когда кто-то пытается найти частицу, это означает, что он отказывается наблюдать интерференционную картину и наоборот. Как будто мы могли бы узнать из эксперимента, прошла ли частица мимо или отразилась, мы бы поняли реальное поведение частицы. Но сделать это с помощью макроприборов невозможно. Принцип Дополнительности делает квантовую физику описательно недоступной. Есть много экспериментов, которые мы просто не можем объяснить, «не рассматривая волновую функцию как волну, которая влияет на всю область, а не как частицы, которые могут быть здесь, могут быть там, что возможно в терминах явно вероятностной точки зрения» (Э. Шредингер, обратный перевод). Другими словами, волна действует во всей области одновременно, а не «может быть здесь, может быть там», иначе не было бы никакой дифракции или интерференции. В конце концов, мы должны признать, что запреты принципа Дополнительности отвечают философии слабости, и роль этого принципа, очевидно, аналогична роли теплорода, флогистона и других устаревших понятий.

2. Общий подход к Унитарной Квантовой Теории

Глупость человечества – это дар Божий,

Но не следует им злоупотреблять.

Отто фон Бисмарк

Давайте зададимся вопросами, которые запрещены принципом Дополнительности. Что такое волна электрона? Каково же поведение электрона, когда на него никто не смотрит? Это естественное поведение? Как ему удается пройти через потенциальный барьер, когда его энергия меньше высоты барьера (туннельный эффект)? Каким образом он, будучи неделимым, проходит одновременно две щели, которые разделены большим расстоянием по сравнению с его собственными размерами? Каким образом вероятностное рассмотрение волновой функции может быть результатом математического формализма Теории? Почему настоящая квантовая механика обратима? Это первичный закон, и из него должна вытекать необратимость, чтобы устранить парадоксы в статистической механике.

И последнее, но не менее важное: какова структура электрона в терминах вероятности? Это огромный комплекс загадок. Все (или почти все) физики смирились и даже предпочитают об этом не говорить. Но есть и тот, кто говорит. Поль Ланжевен даже называл формализм Квантовой механики с ее принципом Дополнительности «интеллектуальным развратом.» Э. Шредингер писал, что он «был счастлив в течение трех месяцев», когда ему пришла в голову идея рассматривать частицу как пакет (сгусток) волн де Бройля, пока английский математик Дарвин не доказал, что пакет будет быстро исчезать. Но беда всех этих попыток (Э. Шрёдингера, Луи де Бройля и др.) заключалась в том, что они всегда старались построить его с помощью волн де Бройля. У них такая дисперсия, что любой локализованный волновой пакет должен был быстро расползаться. Включение нелинейности (Луи де Бройль) просто чрезвычайно усложнило проблему, но не решило ее.

3. Интерпретация Унитарной Квантовой Теории

Мировоззрение Эрнста Маха хорошо характеризует эпизод из его жизни. Мах изучал баллистику и часто выступал на стрельбищах. Как-то он сказал коллеге: «Есть вопрос, который меня постоянно мучает: существует ли снаряд в промежутке между стрельбой и попаданием в цель? Мы этого никоим образом не видим и не чувствуем». «Вы сумасшедший», — ответил его коллега; «Как вы можете сомневаться в существовании снаряда? Вы сами просчитываете его траекторию, и ваши расчеты согласуются с экспериментом. Разве это не доказательство существования снаряда? «Это ничего не доказывает», — возразил Мах. «Траектория может быть лишь дополнительным математическим понятием, служащим для прогнозирования дальнейших наблюдений. Снаряд может вообще не двигаться по траектории. Он может исчезнуть в момент выстрела и снова появиться в момент попадания в цель». Коллега только удивленно пожал плечами. Но Мах не остановился на достигнутом. Для того чтобы решить эту проблему, он сконструировал специальный прибор для фотографирования снаряда в полете. Мах не только убедился в том, что снаряд существует в полете, но и увидел на фотографиях некие линии, идущие от снаряда, которые были названы линиями Маха. Именно, из-за его сомнений в существовании ненаблюдаемого летящего снаряда, Мах создал теорию сверхзвуковой газодинамики. Как дань уважения его достижениям, отношение скорости летающего объекта к скорости звука называется числом Маха. Х. Лайтко и Д. Хоффман, Вопросы естественной и технической истории, 1988 (4-й), стр. 45-57.

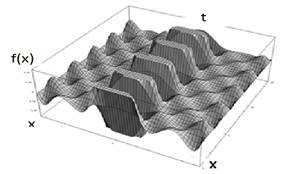

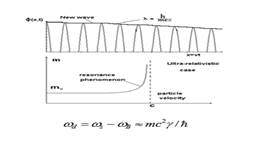

Важнейшей особенностью Унитарной Квантовой Теории (УКТ) является тот факт, что она описывает частицу как сгусток (пакет) некоторого единого унитарного поля, а не как сомнительную структуру из волн вероятности де Бройля. Для наблюдения за частицами, которые мы рассматриваем как очень маленькие сгустки некоторого унитарного поля, введём гипотетического наблюдателя (ГН), который способен измерить параметры этих частиц с помощью гипотетических микрозондов. Размеры микрозонда намного меньше размеров частиц. Результатом этих измерений будет определенная структурная функция, описывающая пакет унитарного поля. Очевидно, что эти ГН и микрозонды не могут существовать, но наши мысленные эксперименты будут максимально простыми. Если мы выберем дисперсию этих унитарных волн линейной, то получим чрезвычайно любопытный процесс, который в математической формулировке никогда ранее не использовался. Если у нас есть дисперсия, то гармонические компоненты унитарных волн, распространяющиеся с разными скоростями, приведут к распространению волнового пакета по всему пространству или по всей Метагалактике. Математические исследования показывают, что расползание происходит без каких-либо изменений формы волнового пакета. Но при движении есть момент, когда волновой пакет вообще исчезает. Куда исчезает его энергия? Она остается в виде гармонических составляющих, которые задают определенный фон в любой точке пространства. Так как эти волны не затухают и продолжают распространяться со своей скоростью, то через некоторое время волновой пакет начинает возрождаться в другой точке, но при этом его знак будет изменен. Во время движения пакет будет периодически появляться и исчезать (рис. 2). Огибающая процесса это место точек максимума пакета, она синусоидальна и покоится во всех системах отсчета. Другими словами, её фазовая скорость равна нулю в любой системе отсчета, т.е. она релятивистский инвариант. Благодаря этому результаты релятивистской динамики в некоторых местах верны. Если мы изменим систему отсчета, то получим другое значение длины волны огибающей, но она также будет неподвижна. Как показывают вычисления, длина волны огибающей точно равна длине волны де Бройля, и зависимость этой длины волны от скорости пакета такая же!

Рис.2. Поведение волнового пакета в среде линейной дисперсии (серия стробоскопических фотографий).

Как видите, вся унитарная квантовая теория занята решительным использованием этой основной идеи. Следует подчеркнуть, что это периодическое появление и исчезновение частиц пока не относится к Квантовой механике, так как неподвижный пакет не колеблется.

Рис.3.Во время движения пакет f(x) будет периодически появляться и исчезать.

Недавно наблюдалось такое периодическое появление и исчезновение частицы: Лазерный луч имеет в своем потоке фотоны одной и той же фазы. Это приведет к модуляции потока фотонов, с периодом 1/2 волны. Таким образом, в некоторых участках пучка в определенные моменты времени фотоны в виде частиц будут просто отсутствовать, что и было обнаружено в экспериментах в Лондоне [89]. Существует серьезная проблема очень малого числа нейтрино, выделяемых Солнцем в измерениях. Их недостаточно для окончательного понимания физики Солнца. Поток нейтрино будет существенно отличаться от потока фотонов инфракрасного лазера. В потоке нейтрино будут находиться в разных некоррелированных фазах, и из-за своей малой массы у них будут огромные периоды появления и исчезновения. Таким образом, поток солнечных нейтрино будет значительно меньше, чем регистрируется, так как некоторые нейтрино исчезнут в точке обнаружения. Этим объясняется малое количество солнечных нейтрино, что и приводит к расхождениям с теорией.

Стабильность волнового пакета определяется балансом между дисперсией и нелинейностью. Такие явления имеют место для решений типа солитон в уравнении Кортевега–Де Фриза (KdV) [38]. Но солитон устойчив. Требование релятивистской инвариантности, которое было бы главным требованием любой Теории, уточняет эту идею дальше. Она гласит следующее: когда Бог возбудил в пространстве волновой пакет пальцем, а затем убрал его, то после этого пакет будет колебаться как мембрана или струна. Частота этих свободных собственных колебаний очень высока: она пропорциональна энергии покоя частицы и равна частоте так называемого дрожания Шредингера «zitterbewegung».

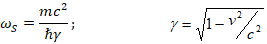

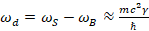

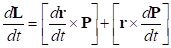

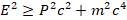

При движении возникают периодические появления и исчезновения частицы (колебания де Бройля) с частотой  за счет дисперсии. При малых энергиях

за счет дисперсии. При малых энергиях

>>

>>  и наличие быстрых собственных колебаний не оказывает влияния на эксперимент. Таким образом, все квантовые явления являются результатом колебаний де Бройля. Величина частоты

и наличие быстрых собственных колебаний не оказывает влияния на эксперимент. Таким образом, все квантовые явления являются результатом колебаний де Бройля. Величина частоты  с ростом скорости и возникает резонансное явление, что приводит к увеличению амплитуды колебаний и росту массы. Известный график зависимости массы частиц от скорости при приближении к скорости света (рис.4) фактически составляет половину обычной резонансной кривой для вынужденного колебания гармонического осциллятора при отсутствии диссипации. Амплитуда пакета

с ростом скорости и возникает резонансное явление, что приводит к увеличению амплитуды колебаний и росту массы. Известный график зависимости массы частиц от скорости при приближении к скорости света (рис.4) фактически составляет половину обычной резонансной кривой для вынужденного колебания гармонического осциллятора при отсутствии диссипации. Амплитуда пакета

|

возрастает и это механизм перевода кинетической энергии в вещество (массу). В случае, когда

, частота

, частота  (обычный резонанс),

(обычный резонанс), ), и появляются биения с разностной частотой

), и появляются биения с разностной частотой  . Частица получит совершенно новую

. Частица получит совершенно новую

низкочастотную огибающую с новой длиной волны

Рис.4.

Эту новую волну можно обнаружить экспериментально в CERNе. Если волну найдут, то это станет реквиемом по стандартной Квантовой Теории. При очень больших скоростях величина  становится значительно больше, размеров Квантовой системы, с которой она (новая волна) взаимодействует Рис.4. Теперь длина новой волны растет с энергией, в то время как волна де Бройля, медленно уменьшается со скоростью. Такая высокоэнергичная частица примет вид квазистационарного волнового пакета, движущегося в соответствии с классическими законами. Этим объясняется успех гидродинамической теории, связанной с рождением многочисленных частиц, когда пакет, обладающий чрезвычайно большой амплитудой, способен разбиваться на серии пакетов с меньшими амплитудами. Но такими процессами рождения новых частиц характеризуются не только частицы высоких энергий. Нечто подобное происходит и при малых энергиях, но подавляющее большинство возникающих волновых пакетов находится под барьером детектора и поэтому не будет обнаружено. Было бы прекрасно посмотреть в экспериментах на будущих ускорителях появление такой новой волны, у которой длина волны растёт с энергией. [2-6, 16, 27].

становится значительно больше, размеров Квантовой системы, с которой она (новая волна) взаимодействует Рис.4. Теперь длина новой волны растет с энергией, в то время как волна де Бройля, медленно уменьшается со скоростью. Такая высокоэнергичная частица примет вид квазистационарного волнового пакета, движущегося в соответствии с классическими законами. Этим объясняется успех гидродинамической теории, связанной с рождением многочисленных частиц, когда пакет, обладающий чрезвычайно большой амплитудой, способен разбиваться на серии пакетов с меньшими амплитудами. Но такими процессами рождения новых частиц характеризуются не только частицы высоких энергий. Нечто подобное происходит и при малых энергиях, но подавляющее большинство возникающих волновых пакетов находится под барьером детектора и поэтому не будет обнаружено. Было бы прекрасно посмотреть в экспериментах на будущих ускорителях появление такой новой волны, у которой длина волны растёт с энергией. [2-6, 16, 27].

В журналах есть любопытны заголовки: «Деление элементарных частиц» и «Доказательства дробных электронов в жидком гелии» [67]. На обложке [68] об этом написано: «Один человек думает, что электрон расщепляется. Если он прав, то это конец для Квантовой Теории». Если наш ГН (Гипотетический наблюдатель) разместит на пути движения волнового пакета большое количество своих микрозондов, то он сможет наблюдать огибающую такого процесса, и все это не будет противоречить общей Квантовой механике, так как эта огибающая соответствует волновой функции. Чистая синусоидальная огибающая, может быть обнаружена ГН в одном случае: если бы в мире существовала только единственная частица. Но реальный мир состоит из огромного количества частиц, движущихся с разной скоростью. Парциальные волны (гармонические составляющие) всех частиц, могут быть суммированы в реальные флуктуации поля, которые будут действовать случайным образом. Эти флуктуации разрушат весь идиллический характер измерений нашего ГН для одной частицы во Вселенной, потому что синусоидальная огибающая будет искажена флуктуациями вакуума и ее будет трудно четко выделить.

Любой волновой пакет, описываемый в терминах структурной функции, может быть разложен с помощью преобразования Фурье в плоские синусоидальные (парциальные) волны. Этих волн бесконечно много, а амплитуда их бесконечно мала. Если их суммировать, то получится ноль везде, кроме области, занимаемой структурной функцией. Таким образом, структурная функция может быть представлена либо как функция времени (временное представление), либо как функция амплитуды гармонических составляющих, связанных с частотой (спектральное представление). Это абсолютно эквивалентные математические представления. Теперь нет необходимости в принципе Дополнительности, который был очень удобным видом ad hoc. Легко понять, как реализуется синтез корпускулярных и волновых свойств. Корпускулярные свойства возникают за счет локализации волнового пакета в небольшой пространственной области. Волновые свойства волн де Бройля можно объяснить следующим образом: когда волновой пакет приближается к дифракционной системе (например, в опыте Юнга с двумя щелями), то мы имеем обыкновенную дифракцию унитарных волн (гармонических составляющих) и на экране появляется дифракционная картина таких волн, на которую наложена дифракция волны де Бройля. ГН может наблюдать это с помощью своих микрозондов.

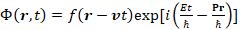

Постоянный ток не протекает в цепи с конденсатором, но в случае переменного напряжения, в цепи ток протекает. Для постоянного тока конденсатор является обрывом цепи, а для переменного тока обрыва нет. Понятно, что между пластинами конденсатора происходит какой-то таинственный процесс, который называется током смещения. Но электронов в вакууме между пластинами нет. В УКТ это объясняется самым естественным образом: Скорости электронов, исчезающих на одной пластине и появляющихся на второй, чрезвычайно малы. Это означает, что величина волны де Бройля велика и занимает все расстояние между пластинами. Волновая функция УКТ отличается от стандартной волновой функции Квантовой механики сомножителем бегущей структурной функции:

(1)

(1)

Структурная функция f(r-vt) волнового пакета обнуляет волну де Бройля везде, кроме области своего существования. Волны просто нет и нет нужды придумывать эфир. Таким образом, проблемы, связанные с исчезновением волновой функции, отсутствуют. Мы хотели бы подчеркнуть, что волна де Бройля на самом деле не волна, а максимумы пакета при его движении, которые «как бы рисуют» синусоиду. Геометрическое положение точек максимума пакета проявляется как сумма гармонических волн и существует в любом дифракционном эксперименте, потому что все уравнения распространения линейны. Пока эти пакеты не перекрываются, то все линейно, и наложение унитарных волн создает общую дифракционную картину, модулированную волной де Бройля, хотя волны де Бройля вообще не существует.

4. Измерения в Унитарной Квантовой Теории

Попробуем рассмотреть реальные инструменты, которые всегда макроскопические. В них атомные ядра и электронные оболочки расположены довольно близко друг к другу и образуют очень многочисленные, но дискретные состояния. Переход из одного такого состояния в другое, — это квантовый скачок. Поэтому, поглощение и излучение энергии между атомными системами осуществляется с помощью квантов. Однако, это не означает, что в процессе движения квант или частица распространяется как нечто постоянное и неделимое. Энергия частицы может делиться или изменяться под действием флуктуаций вакуума. Волновой пакет фотона, например, в случае наложения вакуумных флуктуаций, может на короткое время превратиться в мезон. А фотон может маскироваться под протон или под нейтрон.

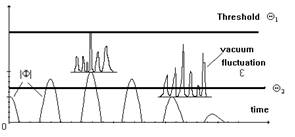

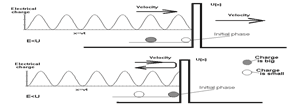

Рис.5. Квантовые измерения.

В обычной Квантовой Теории поля предполагается, что протон обладает некоторой атмосферой мезонов. Это следует из интерпретации результатов столкновений протонных пучков. Но в протонных пучках нет мезонов. Протоны появляются и исчезают во время своего движения, а их массы периодически изменяются от массы протона до нуля, пробегая массы мезонов. Это и создает видимость атмосферы мезонов. В конечном счете, все квантовые измерения основаны на поглощении энергии и представляют собой необратимые процессы [5, 6, 27]. Для работы каждого прибора, в котором будет фиксироваться частица, необходим как минимум квант энергии, — это пороговая энергия прибора. Кстати, хотелось бы отметить, что наш ГН (Гипотетический Наблюдатель) использует приборы с нулевой пороговой энергией, поэтому он может регистрировать даже флуктуации вакуума.

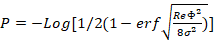

Рассмотрим процесс взаимодействия частицы с детектором [5, 6, 27, 76]. Частица представляет собой волновой пакет, и его энергия пропорциональна интенсивности пакета, но она может изменяться из-за периодических исчезновение и появлений. Кроме того, сам пакет может быть поглощён во время взаимодействия. Детектор для регистрации частицы должен ждать момента, когда общая энергия частицы и флуктуации вакуума будет больше или равна пороговой энергии. Понятно, что вероятность срабатывания детектора будет пропорциональна амплитуде волнового пакета, а точнее, величине интенсивности огибающей волновой функции. Если к детектору приближается волновой пакет со слишком низкой интенсивностью, по сравнению с пороговой энергией макроприбора, то требуется большая флуктуация вакуума, но вероятность такого события слишком мала, а значит, и вероятность обнаружения частицы мала (рис. 5).Теория квантовых измерений развита в рамках Унитарной Квантовой Теории (УКТ), и статистическая интерпретация теперь вытекает из УКТ, но не постулируется, как это было ранее. Теория квантовых измерений [5, 6, 27] дает для вероятности обнаружения частицы:

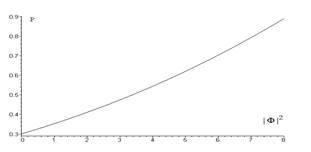

В обычной Квантовой механике постулируется P~ѰѰ*, но ниже приведен теоретический численный график Рис.6 для вероятности обнаружения частицы Р в УКТ:

Рис.6. Вероятность обнаружения частицы в УКТ

Эта точка зрения автоматически требует, чтобы величина дисперсии флуктуаций вакуума была конечной, что, в свою очередь, требует конечности Вселенной!

5. Унитарные квантовые иллюстрации

Соотношение неопределенностей возникает из-за того, что энергия и импульс не являются константами (уравнение 4), а периодически изменяются из-за дисперсии вследствие исчезновения и появления частицы [2-4, 76]. Кроме того, из-за статистических законов измерений с помощью детекторов, нет никакой возможности точно измерить что-либо из-за непредсказуемых колебаний вакуума. ГН (Гипотетический Наблюдатель) мог бы предсказать координату, импульс или энергию пакета, если бы он был единственным во Вселенной, т.е. в случае отсутствия флуктуаций вакуума. Наличие непредсказуемых флуктуаций вакуума делает все законы микромира принципиально статистическими для любого наблюдателя. Точное предсказание ожидаемых событий требует точного знания флуктуаций вакуума в любой момент времени, что невозможно, так как необходимо владеть информацией о структуре и поведении любого пакета (частицы) во Вселенной и управлять их движением. Механический детерминизм Лапласа [14-16, 27, 71, 76] абсолютно утрачен как в современной физике, так и в будущей. Максвелл был прав, когда говорил; «Истинная логика нашего мира — это вычисление вероятностей». (обратный перевод). Огибающая пакета унитарных волн, возникающая за счет линейных преобразований (появление и исчезновение), соответствует принципу Гюйгенса. Она объясняет, как формально возможна связь движущейся частицы с монохроматической волной де Бройля, как бы распространяющейся в направлении движения, со всеми волновыми свойствами. Есть унитарные волны (волны спектрального разложения), которые мы рассматриваем как участников дифракции и интерференции, но благодаря принципу суперпозиции мы получаем тот же результат, как если бы в этом процессе была ещё и волна де Бройля.

Новые линейные уравнения УКТ позволяют проводить инверсию времени с одновременной заменой волновой функции на сопряженную, - формальную обратимость. На самом деле эта обратимость имела бы место только в том случае, если бы Вселенная состояла только из одной частицы. В реальном мире восстановление предыдущей вакуумной флуктуации также необходимо для полной обратимости процесса, а это невозможно. Это не значит, что квантовые процессы необратимы, просто обратимость имеет статистический характер, но теперь направление течения времени определяет только энтропия. Огибающая «волна», введенная ранее, монохроматична, но в реальности она не существует как бегущая плоская волна с такими свойствами. Хотя она связана с энергией частицы, другие определения, такие как «волны вероятности, волны знания», также могут быть использованы.

В отличие от общей Квантовой Теории, сейчас наступает очень важный этап, в понимании туннельного эффекта (см. рис.12). Если у нас есть достаточно узкий барьер с высотой, превышающей энергию падающей частицы, то, согласно классической механике, она никогда не пройдет через барьер. В общей Квантовой Теории падающая волна частично отражается и проходит мимо, и мы имеем конечную величину вероятности того, что частица окажется за барьером. В этих случаях общая квантовая механика утверждает, что частица делает для себя туннель в барьере, скрывая способ создания этого тоннеля.

Как видит этот процесс ГН (Гипотетический наблюдатель)? Если частица приближается вплотную к потенциальному барьеру в фазе абсолютного коллапса, то она легко проходит через барьер, не взаимодействуя с ним из-за линейности всех уравнений при малой амплитуде поля. Она просто появляется за барьером, не взаимодействуя с ним, если его ширина намного меньше длины волны де Бройля. Однако, если она сближается по фазе с максимальным значением амплитуды пакета, то частица будет отражаться из-за нелинейного взаимодействия волн с полем барьера. Смотри Рис.12 и 13.

Теперь вернемся к эксперименту с полупрозрачным зеркалом, рассмотренному выше. С описанной точки зрения, волновой пакет (частица) будет делиться на зеркале и входить в каждый луч, что зависит от фазы пакета вблизи зеркала и от структуры зеркала в этом месте. В общем случае, мы имеем два неравных фрагмента волновых пакетов с меньшими значениями амплитуды, которые могут интерферировать. При этом, снижается вероятность обнаружения осколков, так как для преодоления порога обнаружения счетчика, необходимо заметное колебание вакуума. Следовательно, в результате измерений одиночная частица может быть потеряна или даже зарегистрироваться как отдельные частицы в обоих пучках одновременно. Создание двух частиц из одной не является смущающим фактом, потому что энергия фрагментов будет восстановлена до необходимого уровня с помощью флуктуации вакуума. Заметим, что утверждение стандартной Квантовой Механики о том, что одна частица может находиться сразу во многих точках квантового мира, звучит странно с точки зрения здравого смысла и десятилетиями оставалось без какого-либо понимания принципиальных вещей. В рамках УКТ эти научные объяснения в принципе верны [14-16, 27, 76].

В настоящее время мы имеем неоднозначную ситуацию, когда речь идет о высокотехнологичных экспериментах с фантастическими результатами, например, классические опыты Брауна и Твисса и их вариации (рис. 1). Было обнаружено, что два счетчика одновременно обнаруживают частицы – наглядное подтверждение обсуждаемых явлений. Более того, большинство подобных экспериментов (в том числе и эксперименты с запутанными фотонами) прямо подтверждают эту интерпретацию. Результаты экспериментов с запутанными частицами достаточно просты и понятны в рамках УКТ, а идея искать какие-то сверхсветовые мистические связи между частицами совершенно бессмысленна. В луче света из фотонов всегда наблюдается увеличение числа фотонных пар. Этот эффект сохраняется и в ситуации, когда нет возможности для наведенного излучения.

Если мы будем сталкивать разные частицы, и если в точке взаимодействия одна или две частицы исчезают, то они пройдут друг сквозь друга без какого-либо взаимодействия. Действительно, при протон-протонных взаимодействиях 6% частиц не взаимодействуют, а проходят сквозь друг друга. Аналогичный эффект имеет место и в атоме водорода в состоянии минимума энергии. Хорошо известно, что это не вращательное s-состояние, а атомная модель Бора-Зоммерфельда описывает спектр строго в релятивистском случае. Если мы применим эту модель к s-состоянию электрона, то получим, что пути электрона проходят через ядро, и они ранее были исключены как абсолютно абсурдные. Сегодня ясно, что электрон просто колеблется по прямой, проходя через протон [87]. Все это позволило автору рассмотреть проблему дейтон-дейтонного взаимодействия в других аспектах и предсказать холодный синтез [2, 12, 13, 27, 36, 37].

Квантовый объект становится классическим с увеличением его массы, т.е. в случае суперпозиции большого числа волновых пакетов. Случай, когда все пакеты, составляющие тело, будут появляться и исчезать одновременно, невозможен, так как пакеты имеют разные скорости и массы. Поэтому такая комбинация выглядит как устойчивый и постоянный объект, движущийся по законам классической механики, хотя каждый пакет описывается в терминах Квантовой механики.

Похоже, что все частицы во Вселенной обязаны своим существованием друг другу, а сама Вселенная – это всего лишь математическая иллюзия, уловка. Это совпадает с основной философией Индии, где считают, что мира в целом не существует. Вспомните «Бурю» Уильяма Шекспира:

We are such stuff

As dreams are made on;

And our little life

Is rounded with a sleep.

Справедливости ради приверженцев Дополнительности, нужно сказать следующее. Они не нарушают его, хотя им и приходится изощряться, они должны сказать, что частицы всегда идут к зеркалу коррелированными парами, и одна из них проходит сквозь него, а вторая отражается. Конечно, нужно учитывать эффект индуцированного излучения, когда излучение одного атома увеличивает вероятность испускания другого возбужденного атома того же источника, но это происходит не всегда. Вернемся к принципу Дополнительности. Понятно, что если бы мы не интересовались природой частицы, а рассматривали бы ее просто как неделимую точку, то принцип Дополнительности верен. Это очень любопытный принцип, и удивительно, как Н. Бор смог его изобрести. В последние годы было проведено множество экспериментов, которые обнаружили сверхсветовые скорости.

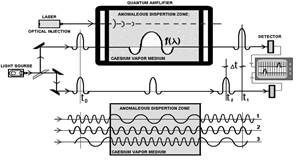

Рис.7. Эксперименты Ли Цзю Ванга по сверхсветовому распространению света.

Не споря о том, верна ли специальная теория относительности или нет, покажем, что в Унитарной Квантовой Теории (УКТ) возможна любая скорость, а скорость света не является максимально возможной. Рассмотрим евклидово плоское пространство, в котором фотон распространяется вдоль оси X. Согласно УКТ, это волновой пакет, и его можно представить как бесконечную сумму (унитарных) гармонических компонент, которые существуют на оси X, образно говоря, на расстоянии миллиона световых лет вперед и назад. Теперь, если мы поместим на оси X, произвольно далеко, какое-то специальное устройство, создающее аномальную специальную дисперсию, то частица возникнет на выходе устройства, потому что гармонические компоненты сместятся относительно друг друга. Самое интересное в этом процессе то, что между падающей и возникающей частицей на этой скорости ничего не перемещалось! Другими словами, общепринятое определение скорости в УКТ неприменимо [14-16, 20, 26, 60, 64, 76]. Такие эксперименты проводились несколькими группами (в Беркли, Вене, Кельне, Флоренции и т. д.), и они выявили сверхсветовые скорости. Наиболее интересными были исследования [27, 32, 34], в которых Ли Цзю Ванг обнаружил скорость в 310 раз выше скорости света (рис. 7). Похожий факт был открыт в 1965 году Г. Басовым [84], но тогда объяснения ему не было.

Ли Цзю Ванг дал такую же интерпретацию, как и мы, но только для импульса света. В данном случае это была неверная интерпретация, так как в эксперименте огибающая светового импульса не искажалась, и Ванг заметил этот удивительный факт. Он предположил, что специальная теория относительности была полностью разрушена. Но это не совсем так. Наша идея о том, что частицы являются унитарными волновыми пакетами, является абсолютно оригинальной идеей для мировой науки. Волны пакета могут быть реализованы как отдельные унитарные волны спектрального разложения волновых пакетов отдельных фотонов, а не как спектральное разложение светового импульса в целом. Тогда форма огибающей импульса не будет искажаться. Выводы Унитарной Квантовой Теории подтверждаются их практическими приложениями к традиционным задачам физики. УКТ впервые в мировой науке позволила вычислить заряд электрона, или постоянную тонкой структуры (1/137) с большой точностью (0,3%) [9-11, 27, 65]. Несколько позже, Унитарная квантовая теория позволила вычислять спектр масс многих элементарных частиц без каких-либо подгоночных параметров [17, 19, 31, 62]. Кстати, вычисленный спектр имеет частицу с массой 131,51711 ГэВ (L = 2, m = 2), которую, при желании, можно назвать бозоном Хиггса. Любой исследователь может повторить эти результаты используя Notebook с математическими программами Maple или Mathematica. Отметим, что Maple быстрее чем Mathematica делает аналитическое интегрирование больших полиномов, а Mathematica быстрее численно интегрирует. Результаты вычислений этими программами полностью совпадают. Из-за нелинейности аналитическое решение этих задач потребует новых математических методов, и даже непонятно, как их осуществить.

В таблице 1 (МэВ) приведены некоторые рассчитанные частицы от электрона до максимально возможной в УКТ - (Джан-частица):

|

|

Theory |

Experiment |

Notation |

Error % |

|

|

0.51099906 |

0.51099906 |

e |

-- |

|

|

105.6545640 |

105.658387 |

|

0.0036 |

|

|

135.8958708 |

134.9739 |

|

0.683 |

|

|

137.2902541 |

139.5675 |

|

1.62 |

|

|

541.7587460 |

548.86 |

|

1.29 |

|

|

894.0806293 |

891.8 |

|

0.25 |

|

|

936.3325942 |

938.2723 |

p |

0.206 |

|

|

957.1290490 |

957.2 |

|

0.0083 |

|

|

1110.473414 |

1115.63 |

|

0.462 |

|

|

1224.151552 |

1233 |

|

0.71 |

|

|

1271.916682 |

1270 |

|

0.14 |

|

|

1331.705434 |

1321.32 |

|

0.78 |

|

|

1378,127355 |

1382.8 |

|

0.33 |

|

|

1524.617683 |

1520.1 |

|

0.29 |

|

|

1549.444919 |

|

|

0.28 |

|

|

1595.510637 |

1594 |

|

0.094 |

|

|

1601.282953 |

1600 |

|

0.08 |

|

|

1718.917400 |

1720 |

|

0.06 |

|

|

1774.917815 |

1774 |

|

0.051 |

|

|

1906.842877 |

1905 |

|

0.096 |

|

|

1965.115639 |

1950 |

|

0.77 |

|

|

2092.497779 |

2100 |

|

0.35 |

|

|

2195.695293 |

2190 |

N(2190)

|

0.25 |

|

|

2818.645188 |

2820 |

|

0.048 |

|

|

2954.549810 |

2980 |

|

0.85 |

|

|

3082.979571 |

3096 |

|

0.42 |

|

|

3543.664516 |

3556.3 |

|

0.35 |

|

|

3687.679612 |

3686.0 |

|

0.04 |

|

|

4496.650298 |

4415 |

|

1.84 |

|

|

5642.230394 |

5629.6 |

|

0.8 |

|

|

9499.927309 |

9460.32 |

R`

|

0.41 |

|

|

10075.78271 |

10023.3 |

R`` |

0.523 |

|

|

10533.15222 |

10580 |

R``` |

0.442 |

|

|

6962274 |

? |

Dzhan |

? |

(e – electron,  - muon,

- muon,  -

-  -meson,

-meson, proton

proton etc.)

etc.)

Раньше никто это не сделал. Интересно, что нелинейное скалярное интегро-дифференциальное уравнения УКТ для масс-спектра было решено аналитически. Такой же подарок Природа сделала людям в расчете водородного спектра, в то время как другого точного аналитического решения уравнения Шредингера, реализованного на практике, не существует. В таблица 2 приведены все полученные теоретические массы в МэВ от мю-мезона до самой тяжелой с названием Джан[17]:

105.655, 105.94, 106.241, 108.291, 108.997, 109.597, 110.133, 112.784, 117.054, 118.136, 120.31, 121.826, 122.664, 125.522, 125.71, 127.187, 127.237, 127.306, 131.445, 133.013, 135.896, 137.29, 142.287, 144.326, 145.96, 147.309, 147.698, 149.62, 149.905, 153.765, 153.827, 159.796, 162.135, 162.192, 165.33, 172.249, 177.091, 178.559, 178.758, 180.585, 180.895, 187.69, 192.661, 192.917, 195.832, 199.852, 203.297, 205.588, 209.097, 218.681, 219.639, 221.135, 224.061, 225.089, 231.432, 231.656, 241.805, 249.092, 252.972, 253.184, 269.993, 270.91, 276.443, 280.151, 281.016, 289.488, 300.299, 301.848, 304.024, 314.364, 318.997, 335.848, 339.955, 341.136, 342.52, 349.235, 357.381, 366.838, 373.402, 402.126, 408.316, 423.36, 423.429, 432.83, 445.413, 459.388, 461.593, 472.253, 504.945, 521.772, 529.951, 531.566, 539.326, 541.759, 560.236, 571.51, 606.559, 619.012, 672.537, 686.757, 705.247, 705.477, 730.141, 738.98, 812.354, 828.374, 866.997, 894.081, 897.982, 915.038, 936.333, 957.129, 996.316, 1110.47, 1135.57, 1137.9, 1224.15, 1271.92, 1331.71, 1378.13, 1524.62, 1549.43, 1595.51, 1601.28, 1718.92, 1774.92, 1906.84, 1965.1, 2092.5, 2195.7, 2334.9, 2557.69, 2818.65, 2906.6, 2954.55, 3082.98, 3543.66, 3687.68, 3832.21, 4300.87, 4315.87, 4496.65, 5642.23, 6026.01, 6570.85, 6666.64, 7358.75, 9219.36, 9499.93, 10075.8, 10533.2, 12941.1, 16897., 18035.6, 18261.3, 25000.7, 28935.4, 33698.9, 36955.4, 54518.8, 71060.4, 87704.5, 131517., 179100., 266419., 601983., 1.20005e6, 3.4545e6, 6.96227e7.

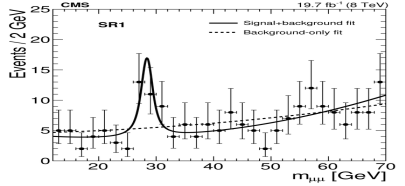

Тут некоторый казус. Масс-спектр элементарных частиц Табл. 2 был рассчитан в 2007 году [17, 19, 27], а бозон Хиггса был открыт позже. В этой истории есть один неприятный для CERNа факт. Они не предсказывали его массу, один из двух детекторов определил массу как 125 ГэВ, другой – как 130 ГэВ, в сети даже есть фильм об этом. По нашей Теории это 131,517 ГэВ (L=2, m=2), но в CERNе везде упоминают только 125 ГэВ!!! По обобщенным данным (LHC + Tewatron США) значение массы бозона Хиггса с вероятностью 99,99% лежит в диапазоне 125-140 ГэВ. Открыты после 2007: барион  (1540 МэВ, УКТ даёт 1549.43 (L=9, m=5)) и пентакварки: (4338.2

(1540 МэВ, УКТ даёт 1549.43 (L=9, m=5)) и пентакварки: (4338.2 УКТ дает 4315.87 МэВ (L=9, m=5)) и (7.0

УКТ дает 4315.87 МэВ (L=9, m=5)) и (7.0 1.2 МэВ, УКТ дает 7.0498 МэВ (L=31, m=22)).

1.2 МэВ, УКТ дает 7.0498 МэВ (L=31, m=22)).  вполне понятным причинам, УКТ не упоминали в качестве предшественника. Можно проследить некоторые интересные тенденции в общей научной политике CERN. Его руководство следит за мейнстримом, чтобы не потерять спонсоров. Просто вспомните балаган вокруг нейтрино быстрее света... столько разговоров... современная наука превращалась в прах...

вполне понятным причинам, УКТ не упоминали в качестве предшественника. Можно проследить некоторые интересные тенденции в общей научной политике CERN. Его руководство следит за мейнстримом, чтобы не потерять спонсоров. Просто вспомните балаган вокруг нейтрино быстрее света... столько разговоров... современная наука превращалась в прах...

Рис.8. Пик энергии при 28 ГэВ

И что в итоге? Директор проекта Антонио Эредитато и три его помощника были вынуждены покинуть CERN, а удивительное открытие объяснялось плохо подключенным кабелем... Но в этом случае появляются некоторые подозрения. Что за странная учебная единица, где 150 студентов не могут подключить кабель! Это точно CERN или ремесленное училище? Между тем стало известно, что не все из 150 участников этого эксперимента были согласны с этим объяснением. А что делать с данными о сверхновых звездах: при вспышке звезды нейтрино регистрируются первыми, а свет приходит позже, через 3 часа [34]? Кроме того, существует множество экспериментальных астрономических наблюдений сверхсветовых скоростей [32, 84]. Так же на Большом адронном коллайдере была обнаружена новая частица: сталкивающиеся протоны распадаются на мюонные пары с энергией 28 ГэВ и могут разрушить всю Стандартную модель. Частица с массой 28.9354 ГэВ была предсказана в 2007 году – см. табл. 2 и рис.8. Позже стало известно еще кое-что: электрон-позитронный коллайдер был построен в CERNе до того, как БАК был построен ... В одном из исследований Арно Хейстер обнаружил (с 3 сигма) массу 30.4±1.78 ГэВ (см. рис.8.). У нас в таблице №2 есть это значение - 28935.4 МэВ (L=3, m=3), но Арно Хейстеру не дали возможности собрать статистику до 5 сигма, потому что такой распад противоречил Стандартной Модели... Он обиделся и опубликовал все в arXiv.org. Там публикуют без рецензирования.... Эту историю можно найти в сети. Совсем недавно, было сообщение Roman Ryutin (гостевой сотрудник CERNа из России) [94] об открытии частицы с огромной массой 172.13±0.77 ГэВ при столкновении пучков протонов с энергиями 13TeV. В нашей таблице №2 (2007г.) есть частица 179.100 ГэВ (L=3, m=0), расхождение с экспериментом менее 4%. Её масса находится совсем недалеко от максимально возможной массы частицы Джан в УКТ – 69.6227 TэV (L=0, m=0).

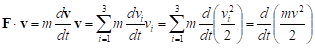

6. Приближенное уравнение с осциллирующим зарядом

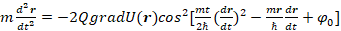

В современной теоретической физике существуют строгие жесткие правила. Любая новая теория должна включать в себя классические результаты. Это требование строго удовлетворяется, потому что релятивистское уравнение Гамильтона-Якоби и уравнение Дирака вытекают из УКТ, т.е. из всех современных основ фундаментальной Квантовой науки. В линейных уравнениях УКТ масса была заменена интегралом от плотности энергии покоя, разделенной на квадрат скорости света, и тогда в результате возникает система из 32 нелинейных интегро-дифференциальных уравнений. Впервые они были получены Л. Сапогиным и В. Бойченко [9-11] в 1984 г., и только в 1988 г. они решили безразмерный скалярный вариант этого уравнения, позволяющий получить постоянную тонкой структуры 1/137 - заряд электрона с точностью 0,3% [9-11, 14-16, 27, 65]. Уравнение с осциллирующим зарядом было получено вскоре после того, как была получена оценка постоянной величины тонкой структуры. Сначала это уравнение было просто постулировано [12, 13, 21] и использовано для описания процесса холодного ядерного синтеза за счет взаимодействия дейтонов. Это уравнение имеет следующий вид:

(2)

(2)

где m – масса, r – вектор радиуса, U(r) – внешний потенциал, - начальная фаза и Q – постоянная часть заряда частицы. Как только

- начальная фаза и Q – постоянная часть заряда частицы. Как только  , и для каждого электромагнитного поля существует магнитное поле и следует учитывать и силу Лоренца

, и для каждого электромагнитного поля существует магнитное поле и следует учитывать и силу Лоренца  . В электромагнитной моде Е и Н сходны, так как величиной энергий и

. В электромагнитной моде Е и Н сходны, так как величиной энергий и  силой F можно пренебречь. Множитель 2 в уравнении необходим для перехода к уравнению классической механики, так как усредненный заряд будет в два раза меньше. В этом приближении УКТ волновой пакет реализуется как пространственный электрический заряд, который колеблется, его величина зависит от времени, координаты и скорости. Это позволяет использовать уравнения Ньютона. Становится более наглядным эффект туннелирования: в то время, как движущаяся частица приближается к потенциальному барьеру в фазе, когда заряд чрезвычайно мал, ей легко пройти через барьер, а когда величина заряда велика, сила отталкивания увеличивается, и частица будет отражена - Рис.12. Численное решение этих уравнений [21, 23, 27, 36] для наиболее распространенных квантовых задач дает примерно те же результаты, что и расчеты общей Квантовой механики (КМ). Кстати, с помощью УКТ можно получить это уравнение из уравнения Шредингера с очень низкими энергиями [14-16]. Но есть и некоторые интересные отличия. Уравнения движения осциллирующего заряда ранее не рассматривались в физике и имеют важное отличие от классических законов движения – не инвариантность уравнения в отношении преобразований Галилея. Это означает отсутствие великих классических законов сохранения импульса и энергии. Они появляются в УКТ, а затем и в классической механике, только после усреднения для всех частиц. Эта мысль была подтверждена расчетами рассеяния на различных потенциалах.

силой F можно пренебречь. Множитель 2 в уравнении необходим для перехода к уравнению классической механики, так как усредненный заряд будет в два раза меньше. В этом приближении УКТ волновой пакет реализуется как пространственный электрический заряд, который колеблется, его величина зависит от времени, координаты и скорости. Это позволяет использовать уравнения Ньютона. Становится более наглядным эффект туннелирования: в то время, как движущаяся частица приближается к потенциальному барьеру в фазе, когда заряд чрезвычайно мал, ей легко пройти через барьер, а когда величина заряда велика, сила отталкивания увеличивается, и частица будет отражена - Рис.12. Численное решение этих уравнений [21, 23, 27, 36] для наиболее распространенных квантовых задач дает примерно те же результаты, что и расчеты общей Квантовой механики (КМ). Кстати, с помощью УКТ можно получить это уравнение из уравнения Шредингера с очень низкими энергиями [14-16]. Но есть и некоторые интересные отличия. Уравнения движения осциллирующего заряда ранее не рассматривались в физике и имеют важное отличие от классических законов движения – не инвариантность уравнения в отношении преобразований Галилея. Это означает отсутствие великих классических законов сохранения импульса и энергии. Они появляются в УКТ, а затем и в классической механике, только после усреднения для всех частиц. Эта мысль была подтверждена расчетами рассеяния на различных потенциалах.

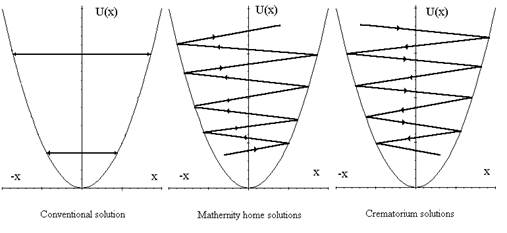

7. Гармонический осциллятор в УКТ

Если квантовая частица попадает в потенциальную яму, то численное интегрирование такого уравнения для гармонического осциллятора дает три типа решений, которые можно классифицировать следующим образом:

1. Регулярные колебания, ограниченные в течение длительного периода времени, т.е. (на основании предварительного расчетного анализа) – стационарные.

Рис.9. Решения для гармонического осциллятора в УКТ

2. Колебания с монотонно возрастающей амплитудой-решение «Родильный Дом», - Материя появляется. В некоторых случаях эти колебания могут резко перескочить в конце определенного временного интервала на бесконечную траекторию с помощью нулевого аргумента у синуса, и тода заряд частицы стремится к нулю. Можно сказать, что в этом случае, происходит резкий переход частицы в состояние «призрака».

3. Затухающие колебания с амплитудой, уходящей в ноль; при этом частица иногда переходит в "фантомное" состояние, т.е. с точки зрения волнового пакета частица рассеивается по всей Вселенной. Решение «Крематорий», это когда Материя исчезает. Все процессы, кроме начальных условий, теперь зависят ещё и от фазы.

8. Соотношения неопределенностей

Теперь мы получим соотношения неопределенностей [14-16, 76]. Поскольку частица (волновой пакет) периодически появляется и исчезает на длине волны де Бройля (точнее, пакет исчезает дважды, и вероятность его обнаружения достаточно велика только в области максимума), то положение такого пакета может быть определено с ошибкой:

и потом

и потом

Так как при измерении модуля импульса неизбежна ошибка ∆P=2P, то мы имеем следующее неравенство:

Более понятными становятся утверждения стандартной Квантовой механики о том, что частицы не имеют траектории. Конечно, в этих словах есть большая доля правды. Во-первых, так можно сказать о прерывистом (пунктирном) движении частицы с осциллирующим зарядом. Во-вторых, любой пакет (частица) способен в процессе своего движения расщепляться на несколько частей. Каждая из этих частей, суммируемая с помощью вакуумных флуктуаций, в принципе, может привести к образованию некоторых новых частиц. Или, наоборот, частица может вообще исчезнуть и внести свой вклад в общий колеблющийся хаос вакуума. Но в любом случае, лучше иметь более четкое представление о движении конкретной частицы, чем оперировать общепринятым нынче неясным предложением об отсутствии траектории.

9. Новые источники энергии

Как известно, во всех экспериментах, локальный закон сохранения энергии (ЛЗСЭ) и закон сохранения импульса, в отдельных квантовых процессах, справедливы только для высокоэнергетических состояний. Для низких энергий мы не можем утверждать этого из-за соотношения неопределенностей и стохастической природы предсказаний Квантовой механики. Именно, поэтому, идея глобального, а не локального ЗСЭ незримо существует в КМ, и она не нова. Для физики это означает лишь то, что для стационарного решения с фиксированными дискретными энергетическими уровнями (общая квантовая механика) скорость частицы, отраженной стенкой, равна скорости падающей. УКТ позволяет рассмотреть и другой способ, если скорость частицы при каждом отражении уменьшается, то она соответствует решениям «Крематорий», а если увеличивается, «Родильный Дом». Какой сценарий обернется реальностью, зависит от начальной фазы волновой функции и от энергии частицы.

Кроме того, УКТ принципиально неприменима к закрытым системам, потому что такие системы являются идеализациями, которые были очень полезны, но не пригодны в УКТ. Во всяком случае, вся современная наука, включая квантовую механику (КМ), по-прежнему базируется на великом ЗСЭ. Однако, в Квантовой механике сложилась сложная ситуация. КМ обобщает факты классической механики, включая все ее законы, но ее результаты имеют достаточно статистический характер, они справедливы только для больших количеств частиц. Но как мы должны рассматривать отдельные частицы с их индивидуальными процессами? Оказывается, что для отдельных частиц ЗСЭ не вытекает из Квантовой механики (!), таким образом, отдельные события абсолютно случайны и не подчиняются этому закону. Чтобы обойти этот вопрос, было объявлено, что квантовая механика не описывает отдельные события!? Но это только слова, КМ описывает одиночные события, но может предсказать только вероятность того или иного события. Давайте обсудим мысленный эксперимент. Чтобы упростить наши рассуждения, будем использовать некую частицу. Если она приближается к стенке, то её скорость после отражения всегда будет равна скорости падения (здесь мы пренебрегаем величиной силы трения и считаем, что частица и стенка идеально упруги). В случае Квантовой частицы, скорости после отражения будут иметь широкий спектр отраженных скоростей при равных начальных условиях. Некоторые частицы будут отражаться со скоростями, которые выше, и другие, которые ниже начальной скорости, а некоторые из них будут иметь скорости, равные скорости падающей, и каждый случай будет рассматриваться статистически в терминах Квантовой механики. Ответим на следующий вопрос: что будет, если мы поставим другую стенку напротив первой и будем пытаться увеличивать скорость частицы после каждого отражения? Тогда мы получим увеличение энергии частицы без действия какой-либо внешней силы. Энергетика систем в XXI веке будет решать вопрос создания начальных условий для большого количества частиц, чтобы реализовать только решение «Родильный дом», а решение «Крематорий» было максимально подавлено. Но это зависит от выбора начальных фаз и геометрии системы [21].

Таким образом, если правильно использовать идеи Унитарной Квантовой Теории, то не существует общего запрета на создание квантового «вечного двигателя». Формально такого запрета нет даже в общей Квантовой механике, потому что для одного процесса в условиях низкой энергии нет законов сохранения, но стоит проблема управления вероятностями. Представляется, что УКТ даёт сегодня такую возможность и подсказывает способы регулирования значений вероятностей, управляя фазой. Наряду с теоретическими исследованиями, было проведено множество численных решений уравнений с осциллирующим зарядом, суммированы импульсы частиц, падающих с различными скоростями, и полученный результат сопоставлен с импульсом отраженных частиц. Установлено, что для различных потенциалов отталкивания, суммарный импульс отраженных частиц с высокой точностью равен импульсу падающих частиц, но для одной рассеянной частицы значение импульса может быть как меньше, так и больше импульса падающей частицы. Эта проблема очень сложна и требует последующих исследований, так как все зависит и от начальных условий (скорости, фазы, расстояния).

Перспективы, вытекающие из УКТ, самые значительные. Любые категорические запреты в виде невозможности создания «вечного двигателя» и любые другие подтверждения незыблемости Законов природы, неприемлемы в философии. Нет, этими законами никогда не будут пренебрегать. Но в науке и технике будут такие области, очень ограниченные на начальном этапе, так что этих законов будет недостаточно. Вопрос о существовании глобальных ЗСЭ (мы доказали, что они не являются локальными законами) остается в подвешенном состоянии. Только праздность и атавизм человеческого мышления ведут к нему. Но эта праздность размышлений о физике проявляется в интуитивном атавизме по отношению к законам Ньютона. Да, законы сохранения неоспоримы в классической механике, и с точки зрения этой Теории, непрерывно работающая машина теоретически невозможна. Следует подчеркнуть, что законы сохранения были перенесены в квантовую механику, как объект поклонения классической механике. Но квантовая механика более фундаментальна, законы Ньютона вытекают из нее как частный случай. И если, в терминах Унитарной Квантовой Теории, теоретически возможно получения энергии из ничего, то таким образом, может быть сконструирован квантовый «вечный двигатель».

Уравнение с осциллирующим зарядом является совершенно новым типом уравнения движения [12-16]. Для такого уравнения не существует законов сохранения энергии и импульса. Они появляются только после усреднения ансамбля. Кстати, механика Шрёдингера также не предлагает законов сохранения энергии для малых энергий (она может предложить только вероятность наступления того или иного события), но она не может посоветовать, как совместить процессы высвобождение энергии, в то время как УКТ может. Теорема о циркуляции не работает в уравнении с осциллирующим зарядом, что позволяет перемещать заряд из точки А в точку В, по разным путям, но тратя разную энергию и эту разницу следует использовать. Автор, вместе с космонавтом Джанибековым, пытались сделать силовую установку, работающую по этим принципам, но лаборатория и оборудование сгорело. Мы думаем, что такая система сможет производить энергию с крайне малыми затратами. Если такая энергетическая программа будет реализована на нашей планете, то это, несомненно, приведет к перегреву окружающей среды. Но УКТ снова предлагает решение: мы можем строить холодильные установки, которые реализуют решение «Крематорий» и способствовать охлаждению. Лишнее тепло исчезнет.

Многочисленные эксперименты с холодным ядерным синтезом (в том числе последние эксперименты Андреа Росси - Италия) показали, что ядерные реакции существуют, но продуктов ядерных реакций самих по себе недостаточно для объяснения огромного количества выделяемого тепла. Это входит в сферу ответственности УКТ решений «Родильный дом» [12-16, 21-23, 27, 76]. Кроме того, уравнение с осциллирующим зарядом неплохо описывает волновые свойства частицы. Мы уверены, что эксперименты по дифракционному отражению электронов от решетки (классические эксперименты Дэвиссона-Джермера) могут быть смоделированы суперкомпьютером, но у автора такой возможности нет.

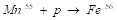

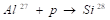

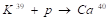

Сегодня научный мир взбудоражен E-Cat Андреа Росси [56], который представляет собой просто керамическую трубку под давлением с никелевым порошком и водородом внутри. Под действием тока эта трубка нагревается и выделяет тепла в 3-50 раз больше, чем потребляет. А так как мы говорим о мегаваттах, то какие-либо манипуляции тут вряд ли возможны. Многие официальные научные комиссии пришли к выводу, что ядерные реакции не могут генерировать такое количество энергии. И даже изотопный состав никеля остается стабильным, а тепловыделение выглядит совершенно загадочно, что не мешает использовать эти энергетические установки. Первое, что нас огорчает, это утверждение о том, что существует синтез ядра при реакциях Ni с водородом с образованием Cu: Ni + p -->Cu. Это связано с тем, что синтез ядер приводит к выделению энергии. Очевидно, что Ni тяжелее Fe, поэтому для его реакции с протоном Ni+p=Cu необходимо затратить энергию! Вряд ли тут протекают ядерные реакции. Тут другой процесс. Зерна никеля (это могут быть зерна или мельчайшие кристаллы) в E-cat имеют каверны размером в десятки ангстрем (они работают как потенциальные ямы). Протон с адекватной фазой может проникнуть внутрь каверны. Тепло в этих кавернах вырабатывается в результате многочисленных ударов протонов по стенкам пещеры - реализуется решение «Родильный Дом» (рис. 9). В настоящее время история с E-cat Андреа Росси выглядит оглушительной пощечиной всей современной науке [64, 66, 76, 77].

Интересно, что существуют устройства под названием Testatik Machine M/L Converter от религиозной группы Methernitha. Они принадлежат к религиозной христианской общине, расположенной в Линдене недалеко от Берна. Их создателем является швейцарский физик Пауль Бауманн, живущий в общине. Эти фантастические устройства работают как генераторы постоянного тока, выполнены в четырех размерах со значениями мощности 0,1; 0,3; 3 и 10 кВт. Внешне это устройство напоминает электростатическую машину с лейденскими банками, так знакомую по школьной физической лаборатории. Есть два акриловых диска с приклеенными к нему 36 узкими секторами тонкого алюминия. Диски вращаются в разных направлениях, а требуемая механическая энергия в сотни раз ниже производимой – в измерениях она составляет около 100 мВт. Самое большое устройство со значением мощности 10 кВт имеет диаметр диска более 2 м, а самое маленькое – 20 см; Устройство со значением мощности 3 кВт имеет вес 20 кг. Никакого охлаждения или нагрева воздуха во время длительной работы прибора не происходит, просто пахнет озоном. Выяснилось, что изобретатель не совсем знает принцип работы устройства. Профессор С. Маринов (Болгария), которому община подарила устройство мощностью 100 Вт, в своей книге «Трудный путь к истине — документы о нарушении законов сохранения», изданной в 1989 году издательством «International Publishers East-West:», писал: «Я могу без всякого сомнения подтвердить, что это устройство является классическим «вечным двигателем». Без какого-либо первоначального воздействия, оно может вращаться неограниченное долгое время и вырабатывать электрическую энергию, равную 100 Вт... В этом устройстве двигатель и генератор объединены... Однако, непонятно, как это возможно». Авторы Унитарной Квантовой Теории примерно знают, как всё это устроено, но в этой статье, мы сделаем только то, что абсолютно ясно: покажем, что работа этого устройства полностью соответствует УКТ. Очевидно, что это связано с концепцией разделения зарядов.

Рис.10. Работа при переносе заряда зависит от пути его перемещения.

Рассмотрим две металлические сферические поверхности с отверстием, изолированные от Земли и друг от друга. Если мы проведем первый электрон от сферы А к внутренней поверхности сферы В через отверстие с помощью изолированной палочки, то возникает разность потенциалов. Далее, если мы переносим второй и последующие электроны, то сфера А притягивает переносимый заряд, а В – отталкивает, а для перемещения заряда нам придется затратить энергию. (Рис. 10).

В Техническом университете МАДИ (Москва) профессор В.И. Участкин читает лекции по Унитарной Квантовой Теории (УКТ) и новым источникам энергии. В своих объяснениях он использует образную аналогию: рассмотрим мешок картофеля, масса которого равна m. Если мы перенесём его на этаж высоты h, то мы затрачиваем количество работы, против гравитационного поля, которое равно mgh. И если мы бросим его вниз, то получим кинетическую энергию, и эти величины будут равны друг другу. Но мы также можем нести не весь мешок, а каждую картофелину по одной. Работа переноса одной картофелины зависит от времени, пути, скорости и координаты, и она должна быть проведена таким образом, чтобы затраченная работа была минимальной. Если вы сможете перенести весь мешок таким образом, то сможете получить количество

10. Законы сохранения и Унитарная Квантовая Теория

Изобретатели и мошенники всех мастей и рангов много лет пытались сконструировать или даже построить «вечный двигатель», т.е. воображаемый механизм, способный работать без внешней энергии. Петр I (российский император Петр Великий) даже учредил для таких исследований Российскую академию наук (см. В.Л. Кирпичев, «Беседы о механике», Гостехиздат, 1951, стр. 289), но сегодня представители современной Российской академии наук не любят вспоминать об этом обстоятельстве. С другой стороны, французские бессмертные решили в 1775 году не рассматривать проекты «вечного двигателя», и, похоже, они не ошиблись. Однако одна ошибка вроде бы известна: Даниэль Бернулли был удостоен премии Французской академии за математическое доказательство того, что лодка с двигателем и винтом никогда не будет иметь более высокой скорости, чем парусное судно! Великолепные успехи классической термодинамики укрепили веру Человечества в Божественную Непогрешимость Законов Сохранения. Сегодня считается почти неприличным ставить под сомнение эти законы.

Прежде всего, проясним происхождение законов сохранения в классической механике [13-16, 27, 76, 93]. Почти в каждом учебнике есть утверждение, что закон сохранения энергии (ЗСЭ) является результатом однородности времени, закон сохранения импульса – результатом однородности пространства, а закон сохранения углового момента – изотропией пространства. И очень многие люди впечатлены тем, что законы сами по себе являются результатом свойств пространства-времени, которые в настоящее время, без сомнения, являются релятивистской концепцией. Но, например, угловой момент уже не является релятивистской концепцией. Следовательно, такой ограниченный подход не совсем корректен, следует руководствоваться вторым законом движения Ньютона или уравнением релятивистской динамики и концепцией замкнутости системы. Более того, запрашиваемые свойства пространства-времени, сами по себе обычно интерпретируются неверно. Например, предполагается, что однородность времени означает простую эквивалентность между всеми моментами времени и, а изотропность пространства означает эквивалентность всех его точек и отсутствие преимущественного направления в пространстве (все направления равны) соответственно. Но эти утверждения в строгом смысле неверны. Например, во многих механических системах направление центра Земли и горизонтальное направление принципиально различаются (например, маятниковые часы, расположенные в горизонтальной плоскости, вообще не будут работать). То же самое можно сказать и о шаре, находящемся на вершине холма, он способен самостоятельно скатиться, но по классической механике сам по себе никогда не поднимется. И для человека, будь он молодым или старым, эти моменты времени совсем не равны. Далее мы хотели бы пояснить, в какой форме все это следует понимать. Однородность времени подразумевает, что, если в любые два момента времени в двух одинаковых замкнутых системах кто-то проведет два одинаковых эксперимента, их результаты не будут различаться.

Однородность и изотропность пространства означают, что если замкнутую систему перемещать из одной части пространства в другую или ориентировать другим образом, то ничего не изменится. Но на самом деле однородность времени и пространства, а также их изотропность являются вторичными или простыми следствиями уравнения Ньютона. И мы можем это показать. Вывод законов сохранения энергии и импульса из уравнения Ньютона довольно прост по идее. А именно, запишем основное уравнение динамики в виде:

Для замкнутой системы F=0 (внешние силы отсутствуют) и уравнение обладает интегралом

который выражает Закон Сохранения Импульса. Теперь запишем основное уравнение динамики в виде:

и скалярно умножаем его на v

где v — модуль вектора скорости v. Для замкнутой системы F=0 и тогда существует интеграл

выражающий одну из форм Закона Сохранения Энергии - ЗСЭ. Используя определение момента импульса для частицы, т.е.

И дифференцируя его обе части по t, получаем

Поскольку вектор импульса параллелен вектору скорости, первая скобка равна нулю. И основываясь на уравнении и на определении центральной силы, как силы, не создающей момента, мы получаем:

и L = Const.

и L = Const.

В случае центральной силы в незамкнутой системе момент импульса остается постоянным по величине и направлению. Действительно, все свойства пространства и времени вытекают только из уравнений Ньютона. Все законы сохранения в механике Ньютона строго справедливы, если масса является константой. Но как только масса (магнитный момент, заряд и т.д.) становятся функцией времени, координат и скорости, то законы сохранения исчезают. Именно это и происходит в УКТ, в частности в уравнениях eq1, eq2. По сути, вся УКТ является дальнейшим развитием ньютоновской механики.

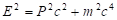

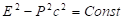

Законы сохранения энергии и импульса могут быть легко получены в рамках релятивистской динамики из релятивистского соотношения между энергией и импульсом:

(3)

(3)

Масса является инвариантом, т.е. она одинакова во всех системах отсчета. Другими словами, это какая-то константа. Это отношение может быть записано в совершенно иной форме

Чтобы удовлетворить это отношение, следует признать, что

и

и

И это не что иное, как законы сохранения энергии и импульса. Как мы увидим ниже, специальная теория относительности не может служить основой для законов сохранения и уравнение 3 превратится в неравенство (4).

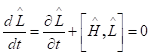

Но, строго говоря, в релятивистской механике есть закон сохранения четыре-импульсного вектора, но мы не собираемся останавливаться на этих деталях. В соответствии с классической механикой, закон сохранения энергии означает, что энергия замкнутой системы остается постоянной, следовательно, если в момент t=0 энергия такой системы обозначается как  , а в момент t

, а в момент t , то

, то  . В соответствии со стандартной Квантовой теорией, закон сохранения энергии заложен таким же образом. В рамках этой Теории мы имеем те же интегралы движения, что и в классической механике. Некоторая величина L была бы интегралом движения, если бы

. В соответствии со стандартной Квантовой теорией, закон сохранения энергии заложен таким же образом. В рамках этой Теории мы имеем те же интегралы движения, что и в классической механике. Некоторая величина L была бы интегралом движения, если бы

Как  это определено коммутатором оператора и оператором Гамильтона, так и любая величина L, не будучи очевидно зависимой от времени, будет интегралом движения, если ее оператор коммутирует с H. Когда величина L явно не зависит от времени, то первые члены исчезают. В качестве остатка мы имеем

это определено коммутатором оператора и оператором Гамильтона, так и любая величина L, не будучи очевидно зависимой от времени, будет интегралом движения, если ее оператор коммутирует с H. Когда величина L явно не зависит от времени, то первые члены исчезают. В качестве остатка мы имеем

,

,

и, как мы знаем, квантовая скобка Пуассона исчезает, так как интегралы движения явно не зависят от времени. Таким образом

.

.

Во всех хороших работах, посвященных Квантовой Теории, было показано, что вероятность  наблюдать в любой момент t любое значение такого движения интеграла L, также не зависит от времени. Ниже мы обозначим такие интегралы движения

наблюдать в любой момент t любое значение такого движения интеграла L, также не зависит от времени. Ниже мы обозначим такие интегралы движения  . Что касается операторов

. Что касается операторов  и

и  коммутируемых, то они имели общие собственные функции, которые были функциями стационарных состояний. Следует отметить, что последние были получены из решения уравнения Шрёдингера без времени (не содержащего t), которое выводится из полного уравнения Шрёдингера, если

коммутируемых, то они имели общие собственные функции, которые были функциями стационарных состояний. Следует отметить, что последние были получены из решения уравнения Шрёдингера без времени (не содержащего t), которое выводится из полного уравнения Шрёдингера, если

,

,

т.е. это уравнение имеет периодические решения. Решения уравнения Шрёдингера, не содержащие t, удовлетворяют законам сохранения, которые, действительно, диктуются условием полной независимости от времени. Это фактически накладывает законы сохранения, так как от времени ничего не зависит. Разложения таких решений в собственных функциях имеют вид:

,

,

где

,

,

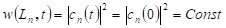

Так как c является разложением оператора на собственные функции, вероятность не зависит от времени, т.е.

Следует еще раз отметить, что вероятность наблюдать некоторую данную величину не зависит от времени, в то время как сама величина случайна в каждом отдельном случае. Поскольку энергия является интегралом от движения и вероятность w(E,t) равная Е, не зависит от времени, то:

Закон сохранения Квантовой энергии в указанном виде предполагает возможность определения энергии в текущий момент времени без учета ее неконтролируемых изменений, обусловленных влиянием самого процесса измерения. Такая ситуация не вызывала сомнений в классической механике. Но согласно Квантовой Теории (как мы уже писали в [14-16,93]), энергия может быть измерена без нарушения ее величины только до

где - – продолжительность измерительного процесса. Формально для закона сохранения энергии нет никаких проблем, так как энергия является интегралом движения и у нас есть произвольно большой интервал времени для осуществления длительных измерений. Например, пусть измеряют энергию вовремя

- – продолжительность измерительного процесса. Формально для закона сохранения энергии нет никаких проблем, так как энергия является интегралом движения и у нас есть произвольно большой интервал времени для осуществления длительных измерений. Например, пусть измеряют энергию вовремя , затем оставляют систему в покое на время Т, а затем измеряют энергию еще раз. Закон сохранения энергии в стандартной Квантовой механике гласит, что результат второго измерения будет совпадать с ΔE≥ħ/τ с результатами первого измерения. Но даже по стандартной Квантовой Теории все это не совсем логично, потому что реально существующие флуктуации вакуума могут вмешиваться, и они способны изменить результат. Здесь мы имеем очевидное нарушение закона сохранения из-за флуктуаций вакуума, хотя интегралы движения существуют (в отличие от УКТ). Стандартная квантовая теория тщательно избегает вопроса о законах сохранения для одиночных событий при малых энергиях. Обычно этот вопрос либо вообще не обсуждается, либо говорят о том, что квантовая теория вообще не описывает единичные события. Но это просто слова, потому что стандартная квантовая теория описывает, по сути, единичные события, но способна предсказать только вероятность того или иного результата. Очевидно, что в этом случае, вообще не существует законов сохранения для отдельных событий. Эти законы появляются только после усреднения по большому ансамблю событий. В самом деле, можно легко показать, что классическая механика получается из Квантовой механики после суммирования по большому числу частиц. А для достаточно большой массы длина волны де Бройля становится во много раз меньше размеров тела, и тогда ни о каких квантово-волновых характеристиках говорить уже не приходится.